Nationalsozialistische Verfolgung

Sam Weiss wird am 27. November 1929 in Velky Sevlush, einer kleinen Stadt in der Tschechoslowakei, geboren. Er wächst nach der Annektierung der Rest-Tschechoslowakei unter den schwierigsten Bedingungen auf. Als 1940 sein Vater stirbt, hilft er dabei, die Lebensmittelrationen für die Familie zu beschaffen. Da er den Judenstern tragen muss, ist dies eine schwere Aufgabe und stets mit einem großen Risiko verbunden. Am 29. Mai 1944 wird er zusammen mit seiner Mutter und seinen sechs jüngeren Geschwistern nach Auschwitz deportiert. Nur sein älterer Bruder Arnim kann sich zwischen 1944 und 1945 mit gefälschten Papieren nach Ungarn retten. Bei der Ankunft wird er von seiner Familie getrennt und überlebt als einziger das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Seine Mutter und seine jüngeren Geschwister werden in den Gaskammern getötet. Nach seiner Befreiung zu Kriegsende beginnt Sam Weiss mit der Suche nach weiteren Verwandten. Dabei findet er den Bruder seines Vaters in Reichenberg und im Verlauf seiner Recherchen schließlich auch eine Tante, die in New York lebt. Die nächsten zwei Jahre verbringt er in einem Lager für Displaced Persons in Bad Salzschlirf in der Nähe von Fulda, wo er auf die Möglichkeit wartet, in die USA auswandern zu können. Mit dem Militärtransporter „SS Marine Tiger“ bietet sich ihm mithilfe einer Bürgschaft am 14. Dezember 1947 die Möglichkeit der Überfahrt. Nach einer elftägigen Reise erreicht er New York am 25. Dezember 1947. Dort lebt und arbeitet er, bis er sich 1956 dazu entschließt, seinen Bruder Arnim in Los Angeles zu besuchen. Ein Jahr darauf reist er nach Mexiko und lernt dort seine zukünftige Frau Margarita Weiss, geborene Malke, kennen, die er innerhalb weniger Wochen heiratet. Zusammen kehren sie nach Los Angeles zurück und bekommen zwei Kinder. Im Jahr 2013 stirbt Sam Weiss nach einer schweren Krankheit im Alter von 83 Jahren.

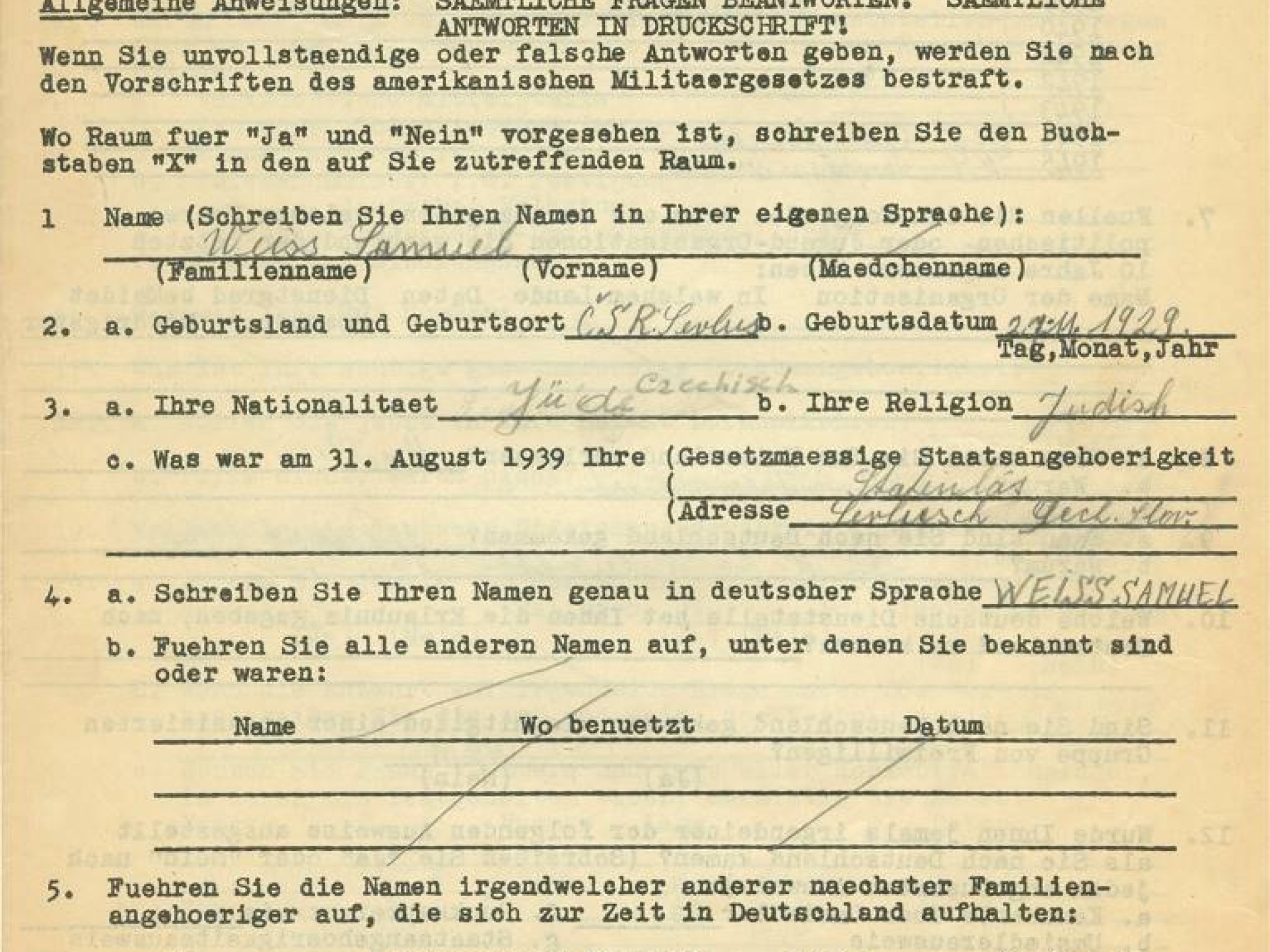

Die Identifikationskarte ist auf den Namen „WEISS SAMUEL“ ausgestellt. Er erhält diese am 16. August 1946 im Alter von 16 Jahren in einem Lager für Displaced Persons in Bad Salzschlirf. Der Begriff Displaced Persons wurde durch den Soziologen und Migrationsforscher Eugene M. Kulischer geprägt und bezeichnet ein unfreiwilliges Verlassen der Heimat und eine dadurch resultierende „Heimatlosigkeit“.

© Sammlung Deutsches Auswandererhaus, Schenkung Margarita Weiss

D. P. Identification Card, 1946 (Reproduktion)

© Sammlung Deutsches Auswandererhaus, Schenkung Margarita Weiss